Das irrlichternde Volk (III) – der Geist ist willig, und das Fleisch bleibt schwach

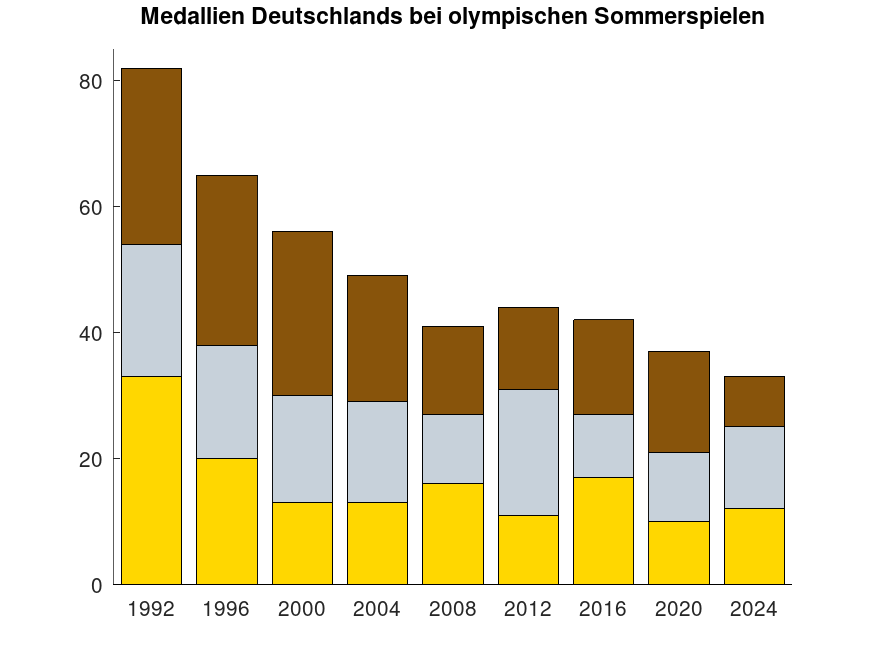

Vor ein paar Wochen endeten die 33. Olympiade in Paris. Der DOSB titelt, die Athleten hätten „begeistert“ und präsentiert einen Erfolg: „Mit Platz 10 im Medaillenspiegel wurde das vorab ausgerufene Ziel [des DOSB] der Top 10 erreicht.“ Wenn man vorher nachschlägt, dass Deutschland im ewigen Medallienspiegel auf Platz 2 liegt, sieht man das ausgerufene Ziel gleich in ganz anderem Licht. Insgesamt 33 Medallien, davon zwölf mal Gold – das ist doch nicht wenig. Doch wussten Sie, dass man 20 Jahre zuvor in Athen noch 49 Medallien errungen hat? In relativen Zahlen: 2024 brachte man 3,2% aller Medallien nach Hause, 2004 waren es 5,3%. Und haben Sie schonmal einen klareren Abwärtstrend gesehen, als den der folgenden Grafik?

Ich höre schon Ihre Einwände, dass Deutschland doch bloß das neunzehntgrößte Land der Erde mit etwa 1% der Weltbevölkerung sei. Doch der Vergleich hinkt total: Eine ganze Menge großer Länder spielt bei Olympia praktisch keine Rolle, allen voran Indien. Mit Russland war zudem ein olympisch durchaus erfolgreiches Land 2024 ausgeschlossen. Übrigens liegen auf Platz sechs die Niederlande mit etwa 1/5 der Bevölkerung Deutschlands. Vor uns liegen außerdem Italien, Großbritannien, Frankreich und Australien, die alle jeweils weniger Einwohner als Deutschland haben. Wie man es dreht und wendet: Zwar haben 33 deutsche Athleten – ihnen sei herzlich gratuliert – hervorragende Leistungen gezeigt, doch die Leistungsbilanz des Teams insgesamt ist miserabel. Der Geist war willig, Platz 10 zu erreichen. Man erreichte dann auch Platz 10, und doch blieb das Fleisch schwach.

Wie der Begriff schon sagt: Leistungssport hat etwas mit Leistung zu tun; Leistungswille und Leistungsfähigkeit. Willen haben die Deutschen durchaus, etwa den Planeten zu retten oder alle Armen der Welt zu versorgen (dazu ein anderes Mal mehr). Aber zu konkreten erreichbaren Leistungen? Eher nicht. Um leistungsfähig zu sein, braucht es neben Talent auch Training; zu letzterem wiederum Durchhaltevermögen. Für Erfolg auf Spitzenniveau müssen schließlich die Besten selektiert und gezielt gefördert werden. Noch ein Schmankerl aus dem Rudersport gefällig? Der diesmal einzige deutsche Goldgewinner in dieser Disziplin, Oliver Zeidler, wird bezeichnenderweise nicht von den Nationaltrainern trainiert. Der legendäre Deutschland-Achter wurde hingegen „guter Vierter“.

Die Deutschen diskutieren nun aber nicht, wie man Tugenden wie Leistungswillen oder Durchhaltevermögen fördern kann, oder die talentiertesten Sportler findet, sondern nur darüber, Leistungsdruck zu senken und echte oder vermeintliche Ungerechtigkeiten aufzulösen. Geradezu sinnbildlich dazu ist die Debatte um die Bundesjugendspiele:

Ich hatte übrigens als Schüler auch keine Freude an den Bundesjugendspielen, zu denen man uns in meiner Heimatstadt unter dem Titel „Sportfest“ einmal im Jahr ins Stadion Rote Erde verfrachtete. Als Ergebnis habe ich eine Menge Teilnehmerurkunden eingesammelt. Diese Erfolglosigkeit war mir aber eigentlich recht egal; ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich die Veranstaltung als Demütigung empfunden habe, wie anscheinend viele andere. Ich empfand das ganze vielmehr als sinnlos, unfair und langweilig. Sinnlos, weil nie dafür trainiert wurde: Im Sportunterricht wurde irgendwas anderes gemacht, auf dem „Sportfest“ sollten wir dann Dinge leisten, die wir nie geübt hatten – im Falle von Kugelstoßen hatten die wenigsten das überhaupt einmal im Leben gemacht. In die Noten ist das Ergebnis auch nicht erkennbar eingeflossen.

Unfair fand ich die Wettkämpfe, weil Mädchen durchgehend mit weitaus schlechteren Leistungen bessere Punktezahlen erzielten, und das selbst in Altersklassen, in denen die körperliche Leistungsfähigkeit der Geschlechter noch nicht sehr weit auseinanderliegt. Das lag ehrlicherweise wohl auch daran, dass ich ziemlich schlecht im Werfen war und ausgerechnet in dieser Disziplin die Punktetabellen besonders drastische Unterschiede aufweisen (z.B. Ballwurf 30m: Mädchen 395 Punkte, Jungen 243 Punkte), die mich dann die Siegerurkunde gekostet haben. Die Unterschiede sind bestimmt wissenschaftlich begründet, aber erscheinen dem teilnehmenden Kind einfach nur unfair. Es sei auch der Hinweis gestattet, dass in anderen Fächern etwaige Vorteile von Mädchen auch nicht ausgeglichen wurden – im Gegenteil. Und zum Schluss war das ganze „Fest“ einfach langweilig; die meiste Zeit saß man einfach irgendwo herum und das Hauptziel aller war, möglichst bald nach Hause zu dürfen.

Halten wir fest: Man hat also einen Leistungswettbewerb „Bundesjugendspiele“. Leistungsgerechtigkeit ist für die Teilnehmer kaum erkennbar. Trainiert wird für den Wettbewerb nicht. Folgte daraus irgendetwas? Vielleicht gute Noten für gute Leistung, oder Wettkämpfe zwischen den besten der Schulen? Nein. Angekündigt wird ohnehin kein Wettbewerb, sondern ein „Sportfest“. Das Fest ist dann eine langweilige Sitzveranstaltung. Und das soll dem Nachwuchs Freude am sportlichen Wettkampf vermitteln? Welches der Probleme wird jetzt durch die Reform gelöst? Höchstens das der Langeweile.

Was hier nun anhand von Olympia und Bundesjugendspielen durchdekliniert wurde, gilt auch außerhalb des Sports. Leistung fördern? Schauen Sie sich unsere Schulen und Lehrer an. Vom dreigliedrigen Schulsystem will man ja auch weg. Oder schauen Sie sich das Bürgergeld an. Leistung ehrlich bewerten? Sehen Sie sich nur an, was unsere Gesellschaft (und unsere Juristen) aus Arbeitszeugnissen gemacht hat. Auswahl der Besten für eine bestimmte Aufgabe? Nein, wir haben stattdessen Quotenregeln. Das gibt dann auf der ganz großen Bühne Ergebnisse wie folgendes: Im Bundeskabinett haben von den siebzehn Ministern ausweislich ihrer Wikipediaartikel acht nie ernsthaft abseits des Politikbetriebs gearbeitet.

Etwas vornehmer formuliert: Seit vielen Jahren sind die Deutschen bemüht, Unterschiede zu nivellieren. Es begann mit dem hehren Ziel, allen Schichten Zugang zu höherer Bildung zu verschaffen, was in den 70ern unter sozialdemokratischer Führung geschafft wurde. Später ging man dazu über, Unterschiede nicht erst aufkommen zu lassen, indem man keine Anforderungen mehr stellt, keine Leistungen mehr honoriert, sondern jedem Abitur und Hochschulabschluss hinterherwirft. Das mag sich für viele zunächst gefällig anfühlen, doch mündete in einem Niveauverlust, der an der Spitze der Gesellschaft besonders ausgeprägt ist. Anders gesagt: Die Früchte der Politik unterlassener Leistungsförderung sind jetzt auf der höchsten Ebene angekommen – und von dort wird nun wohl kaum Abhilfe kommen.